飼育環境の基盤について

ペットとして飼育可能な爬虫類は沢山いて、それぞれ飼育方法も違ってきます。

その爬虫類が野生下でどのように暮らしているのかによって変わってきます。

つまり

- 地表棲

- 樹上棲

- 半水棲

かによって飼育スタイルも変わってきます。

また好みの温度・湿度も変わってきます。

しかしそんな難しいことを考えていては爬虫類飼育に挑戦なんてできません。

ここで紹介する飼育環境の基盤というのは、基礎的な爬虫類の飼育環境です。

この環境さへ作り上げれば、飼育する生体にとって必要なものをプラスしていくだけで様々な爬虫類を飼育することが可能です。

(例)

- 地表棲→表面積が広いケージ

- 樹上棲→高さのあるケージ+流木を入れる

- 半水棲→大きな水入れを用意する

- 高温多湿→ヒーター+毎日の霧吹き

- 高温乾燥→ヒーター+床材を砂に変更

- 低温多湿→クーラー+毎日の霧吹き

- 低温乾燥→クーラー+床材を砂に変更

・

・

・

このようにオプションをつけるだけでその種に合った環境を作ることが可能です。

※ちなみに完全水棲の場合のみ、爬虫類というより熱帯魚のような飼育方法になりますのでここでは省かせていただきます。

この記事でわかること

- 基盤となる飼育環境の作り方

- 温度、湿度の管理方法

(この記事には広告を含みます)

基盤となる飼育環境の作り方

用意するもの

ケージ

通気性が高いもの

通気性が低いと多湿な環境を再現可能ですが、悪い空気がこもらない為に通気性の高さは重要です。

爬虫類専用で販売されているケージのほとんどは通気性を確保しておりますので、慣れないうちは自作のものでなく、爬虫類専用ケージを使いましょう。

窮屈でないサイズ

生体が窮屈に感じるとストレスを感じます。

鼻をぶつけてケガをする恐れも少なくためなるべくその生体にあった広いケージを用意しましょう。

床材

ハイドロボール+ピートモス+ヤシガラ

ハイドロボールは通気性に優れており、

ピートモスとヤシガラは保水性に優れています。

またハイドロボールは一粒が重く、ピートモスは粒子が細かいので、生体が穴掘りをしてもそう簡単にはケージの底が露出しないので底の汚れ防止にもなります。

この床材を作りほぼ毎日霧吹きをすることで多湿な環境を再現できます。

また霧吹きの頻度を調整することで乾燥を好む種も飼育できます。

(例:フトアゴヒゲトカゲ、ヒョウモントカゲモドキ)

トビムシをケージ内に放つ

トビムシは爬虫類の糞尿を分解してくれるのでケージ内を清潔に保つのに役立ってくれます。

これにより清掃も大きなフンを取り除くだけでよくなるのでメンテナンスがかなり楽になります。

※トビムシはヤシガラ等から自然に湧くこともあります。

ダニと間違える方も多いようですが、駆除する必要はありません。

水入れ

飲み水用であり、水浴び用でもあります。

乾燥を好む種類以外はなるべく全身が浸かれる程の水入れがあると急な湿度の低下時も安心です。

また全身水に浸かることで生体についてしまったダニを溺死させる効果もあり、ダニの予防にもなります。

大きい水入れには収納ボックスが使いやすいです。

ゴールデンテグー

ゴールデンテグー

隠れ家

爬虫類は暗く狭い所が好きな個体が多く、隠れ家となるシェルターや流木を用意するとかなり落ち着きます。

落ち着くことで環境に慣れやすく餌食いも良くなります。

ナンダ(アルビノ)

ナンダ(アルビノ)

ヒーター

ショップで売られている爬虫類のほとんどは高温を好むため基本的にはヒーターが必要になります。

エアコンでも大丈夫ですが、爬虫類は体を温めるためのホットスポットを必要とする種類が多くいます。

例えば、適正温度26〜30度の爬虫類を飼育する際は、

エアコンで全体を26度に調整し、

ホットスポットとして、ヒーターでケージ内の一部分を30度にします。

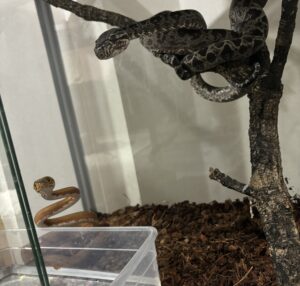

ジャンセンラットスネーク

ジャンセンラットスネーク

ライト

バスキングライト

上記のヒーターと立場は近くこちらもホットスポットを作るためのものです。

ヒーターよりも強い熱がでるので昼行性で日光に当たるのが好きな種類の爬虫類には必須です。

紫外線ライト

紫外線にはB波(UVB)が含まれており、主に昼行性の爬虫類(トカゲやリクガメなど)のように紫外線が必要な爬虫類には、UVBが必要と言われています。

UVBは餌に含まれるカルシウムの吸収に必要なビタミンD3の生成を促します。

UVBの照射量が少ないと骨・歯・甲羅などが発達せず、クル病などを引き起こす可能性があります。

バスキングライトと紫外線ライト兼用のライトもあり個人的にはとてもオススメです。

エメラルドツリーモニター

エメラルドツリーモニター

登り台・登り木

ヒーターやライトはケージ上部につける場合が多いので、背の高いケージだと充分に熱や光が届かない場合があります。

そのためにシェルターや流木などを用いて何かしらの登り台を用意しましょう。

特に樹上棲の場合は登り木は必須になってきます。

温度・湿度計

温度・湿度の管理は1度単位で重要ですので、感覚に頼らず必ずケージ内に温度・湿度計を用意しましょう。

温度・湿度の管理方法

爬虫類の種類によって温度・湿度の好みは変わってきますので、それに応じてメンテナンス方法が少し変わってきます。

高温を好む種類

ヒーターであれば高くても35度程度ですので、それより更に高温を求める場合はバスキングライトを使いましょう。

バスキングライト直下は50度くらいになります。

低温を好む種類

個人的には最も厄介なのが低温を好む種類だと思います。

爬虫類用のクーラーもありますが、それだけで真夏を超えるのは困難なのでエアコンで管理してしまうのが最も容易かと思います。

多湿を好む種類

出来るだけ毎日霧吹きをしましょう。

それでも足りない場合はウェットシェルターを用意したり、シェルターの中に水を染み込ませた水苔を入れたものを用意しましょう。

乾燥を好む種類

大きい水入れは用意せず、飲み水用だけで大丈夫です。

霧吹きもそれ程せずたまにで大丈夫です。

更に乾燥させたい場合は床材のピートモスを砂に近いタイプのものに変えることで湿度はかなり下がります。

まとめ

閲覧いただきありがとうございました。

今回は”爬虫類の飼育環境の基盤”をテーマに私なりの爬虫類飼育方法の基礎をお伝えしました。

初めて爬虫類飼育を挑戦する方にはメジャーで飼いやすい種類をオススメするべきなのかもしれませんが、妥協して欲しくないという気持ちもあります。

マイナーな種類だからと言ってそんなに難しい訳ではありません。

是非1番気に入った爬虫類を飼育に挑戦できたらと思います。

コメント